© 2016 Your company

FAQ ПО ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПОДЗЕМКЕ

Всё, что вы хотели знать о петербургском метрополитене, но стеснялись спросить. «Фонтанка» расскажет, как развивалась петербургская подземка.

ПОЧЕМУ МЕТРО В ПЕТЕРБУРГЕ — ОСОБЕННОЕ

Через круговой вестибюль по долгому эскалатору мы спускаемся на «Нарвскую». Это одна из старейших станций петербургской подземки. Когда-то её планировали назвать «Сталинской». С торца вестибюля на пассажиров взирал вождь народа, как будто обращая к ним речь с трибуны.

Через круговой вестибюль по долгому эскалатору мы спускаемся на «Нарвскую». Это одна из старейших станций петербургской подземки. Когда-то её планировали назвать «Сталинской». С торца вестибюля на пассажиров взирал вождь народа, как будто обращая к ним речь с трибуны.

Монументальную мозаику выполнил президент Академии художеств Александр Герасимов. Ее демонтировали только в 1961-м, спустя 5 лет после громкого доклада Никиты Хрущева. С тех пор работа бесследно исчезла. О ней не знают ни в «Метрострое», ни в метрополитене.

Петербургская подземка, привычными маршрутами которой можно пройти с закрытыми глазами, до сих пор хранит много тайн и вопросов без ответов. Она не похожа ни на московское метро, ни на подземки Европы и Азии.

Петербургская подземка, привычными маршрутами которой можно пройти с закрытыми глазами, до сих пор хранит много тайн и вопросов без ответов. Она не похожа ни на московское метро, ни на подземки Европы и Азии.

НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ,

генеральный директор ОАО «Метрострой»

«Расстояния между станциями прописаны в нормах проектирования. По нормам, каждая станция должна забирать пассажиров с территории радиусом 500 метров. То есть перегон между станциями должен составлять километр.

За границей другие нормы. Там длина перегона в среднем от 300 до 500 метров. В Европе используют другую технологию строительства. Все тоннели проложены в створах улиц, проспектов. Метро строят сверху: закрывают улицу, раскапывают, заливают бетон и пускают поезда.

Мы так строить не можем. У нас под каждым проспектом — огромное количество коммуникаций, другие грунты. Мы уходим на большую глубину. Но гипотетически, если изменятся нормы, мы можем строить станции чаще. Нужны только деньги».

генеральный директор ОАО «Метрострой»

«Расстояния между станциями прописаны в нормах проектирования. По нормам, каждая станция должна забирать пассажиров с территории радиусом 500 метров. То есть перегон между станциями должен составлять километр.

За границей другие нормы. Там длина перегона в среднем от 300 до 500 метров. В Европе используют другую технологию строительства. Все тоннели проложены в створах улиц, проспектов. Метро строят сверху: закрывают улицу, раскапывают, заливают бетон и пускают поезда.

Мы так строить не можем. У нас под каждым проспектом — огромное количество коммуникаций, другие грунты. Мы уходим на большую глубину. Но гипотетически, если изменятся нормы, мы можем строить станции чаще. Нужны только деньги».

И все-таки самый близкий родственник петербургской подземки — московский метрополитен. И то, и другое задумывали в 1930-х. Схемы рисовали одни и те же люди — инженеры столичного «Метрогипротранса».

По довоенным планам первая линия ленинградского метрополитена должна была состоять из 12 станций. Однако в 1946 году планы изменились. Послевоенный дефицит материалов, специалистов и технологий оставил на схеме только 8 станций, которые и были открыты 15 ноября 1955 года. Однако главная идея первой линии – объединение железнодорожных вокзалов Ленинграда – все же была реализована. Пути Москвы и Ленинграда разошлись. На переживший блокаду город банально выделяли меньше денег. В итоге в Петербурге кольцо не построили до сих пор. И это не единственное отличие двух подземок.

По довоенным планам первая линия ленинградского метрополитена должна была состоять из 12 станций. Однако в 1946 году планы изменились. Послевоенный дефицит материалов, специалистов и технологий оставил на схеме только 8 станций, которые и были открыты 15 ноября 1955 года. Однако главная идея первой линии – объединение железнодорожных вокзалов Ленинграда – все же была реализована. Пути Москвы и Ленинграда разошлись. На переживший блокаду город банально выделяли меньше денег. В итоге в Петербурге кольцо не построили до сих пор. И это не единственное отличие двух подземок.

ВАДИМ АЛЕКСАНДРОВ,

генеральный директор ОАО «Метрострой» в 1993-2017 годах

«Проектирование метро в Ленинграде началось в 1938 году. Тогда в арсенале строителей не было технологий, которые позволили бы проходить тоннели в слабых водонасыщенных грунтах. У нас же болото. Поэтому станции закладывали на глубине 40—50 метров, в кембрийских плотных глинах.

Вот сейчас мы строим прямо в воде. На намывных территориях, ниже Финского залива, строим станцию «Новокрестовская». Сегодня технологии «стена в грунте» или «заморозка» позволяют строить на глубине 20 метров.

Последние станции Фрунзенского радиуса — «Международную», «Шушары» — мы проходили на небольшой глубине. Такая возможность появилась благодаря новому щиту, который может держать давление».

генеральный директор ОАО «Метрострой» в 1993-2017 годах

«Проектирование метро в Ленинграде началось в 1938 году. Тогда в арсенале строителей не было технологий, которые позволили бы проходить тоннели в слабых водонасыщенных грунтах. У нас же болото. Поэтому станции закладывали на глубине 40—50 метров, в кембрийских плотных глинах.

Вот сейчас мы строим прямо в воде. На намывных территориях, ниже Финского залива, строим станцию «Новокрестовская». Сегодня технологии «стена в грунте» или «заморозка» позволяют строить на глубине 20 метров.

Последние станции Фрунзенского радиуса — «Международную», «Шушары» — мы проходили на небольшой глубине. Такая возможность появилась благодаря новому щиту, который может держать давление».

ВАДИМ АЛЕКСАНДРОВ,

генеральный директор ОАО «Метрострой» в 1993-2017 годах

«Первую такую станцию — «Парк Победы» — построили в 1961 году. Это, конечно, была борьба за экономию. Сооружение станции такого, закрытого типа действительно обходится очень дешево. Проходятся обыкновенные тоннели, строится средний зал. Никаких платформ не надо.

Для эксплуатации закрытая станция очень неудобная, ее метрополитен очень не любит. И машинисты терпеть не могут эти станции. Поезд должен остановиться напротив станционных дверей, чтобы выпустить и впустить пассажиров. Сейчас существует автоматическое ведение поездов, но все равно момент остановки надо уловить.

Сейчас мы строим новую станцию с перегородками, отделяющими пути, — «Новокрестовскую». На ней будут стеклянные стены с дверьми. Но та же проблема остановки дверь в дверь останется».

генеральный директор ОАО «Метрострой» в 1993-2017 годах

«Первую такую станцию — «Парк Победы» — построили в 1961 году. Это, конечно, была борьба за экономию. Сооружение станции такого, закрытого типа действительно обходится очень дешево. Проходятся обыкновенные тоннели, строится средний зал. Никаких платформ не надо.

Для эксплуатации закрытая станция очень неудобная, ее метрополитен очень не любит. И машинисты терпеть не могут эти станции. Поезд должен остановиться напротив станционных дверей, чтобы выпустить и впустить пассажиров. Сейчас существует автоматическое ведение поездов, но все равно момент остановки надо уловить.

Сейчас мы строим новую станцию с перегородками, отделяющими пути, — «Новокрестовскую». На ней будут стеклянные стены с дверьми. Но та же проблема остановки дверь в дверь останется».

Только в Петербурге есть закрытые станции — вместо платформ на них справа и слева два ряда дверей. Их даже прозвали «горизонтальным лифтом», по аналогии.

«Парк Победы» оказался первой станцией такого типа не только в СССР, но и в мире. Однако он остался петербургской «странностью». Другие города Союза технологию так и не переняли.

«Парк Победы» оказался первой станцией такого типа не только в СССР, но и в мире. Однако он остался петербургской «странностью». Другие города Союза технологию так и не переняли.

Зато в Москве есть другие новации. К примеру, официальные площадки для выступления музыкантов и туалеты.

ВАДИМ АЛЕКСАНДРОВ,

генеральный директор ОАО «Метрострой» в 1993-2017 годах

«Туалеты на каждой станции есть, и очень вместительные. Метро — это объект гражданской обороны. Если наступает время «Ч», угроза пошла — все спускаются в метро. Поэтому там есть большие туалеты.

Возможно, их и стоит открыть, но это вопрос к эксплуатирующей организации — метрополитену».

генеральный директор ОАО «Метрострой» в 1993-2017 годах

«Туалеты на каждой станции есть, и очень вместительные. Метро — это объект гражданской обороны. Если наступает время «Ч», угроза пошла — все спускаются в метро. Поэтому там есть большие туалеты.

Возможно, их и стоит открыть, но это вопрос к эксплуатирующей организации — метрополитену».

ИСТОРИЯ

Если бы первые строители ленинградского метро знали, в какое время они приступают к работе... Это был январь 1941 года. За 5 месяцев метростроевцы успели построить вручную 675 метров тоннелей, начали проходку 11 штолен. А уже в июне всё это просто затопили.

Десятитысячный коллектив Строительства № 5 НКПС (так назывался Метрострой до 1946 года) под управлением начальника организации Ивана Георгиевича Зубкова был мобилизован на защиту города. Во время войны метростроители вместе с железнодорожными строителями сооружали защитные сооружения, участвовали в танковой переправе в Невской Дубровке, под постоянными обстрелами строили мосты и железные дороги, в том числе знаменитые Дорогу Жизни и Дорогу Победы. Сразу после войны метростроители восстанавливали заводы, дороги, дома, ж/д станции - и к строительству метро вернулись только в 1946 году.

Если бы первые строители ленинградского метро знали, в какое время они приступают к работе... Это был январь 1941 года. За 5 месяцев метростроевцы успели построить вручную 675 метров тоннелей, начали проходку 11 штолен. А уже в июне всё это просто затопили.

Десятитысячный коллектив Строительства № 5 НКПС (так назывался Метрострой до 1946 года) под управлением начальника организации Ивана Георгиевича Зубкова был мобилизован на защиту города. Во время войны метростроители вместе с железнодорожными строителями сооружали защитные сооружения, участвовали в танковой переправе в Невской Дубровке, под постоянными обстрелами строили мосты и железные дороги, в том числе знаменитые Дорогу Жизни и Дорогу Победы. Сразу после войны метростроители восстанавливали заводы, дороги, дома, ж/д станции - и к строительству метро вернулись только в 1946 году.

Только в 1946-м строители вернулись к работе. К этому времени проект пересмотрели: от 12 станций осталось 8.

Первые годы метро строили по-стахановски, вручную — отбойными молотками, лопатой, как на руднике. Работа шла тяжело, опыта не было. На «Автово» заливало водой из Красненькой речки, под «Площадью Восстания» оказался плывун, а наклонный тоннель «Пушкинской» затопило при проходке.

В сталинские времена было страшно сорвать срок показательной стройки. И не сорвали. Первую ветку открыли 15 ноября 1955 года, за несколько месяцев до развенчания культа личности.

Первые годы метро строили по-стахановски, вручную — отбойными молотками, лопатой, как на руднике. Работа шла тяжело, опыта не было. На «Автово» заливало водой из Красненькой речки, под «Площадью Восстания» оказался плывун, а наклонный тоннель «Пушкинской» затопило при проходке.

В сталинские времена было страшно сорвать срок показательной стройки. И не сорвали. Первую ветку открыли 15 ноября 1955 года, за несколько месяцев до развенчания культа личности.

АЛЕКСЕЙ СТАРКОВ,

заместитель генерального директора, главный инженер ОАО «Метрострой»

«Вот определили площадку, здесь будет станция. Чтобы попасть под землю, надо построить шахту — вертикальный ствол называется. Сначала надо защитить будущий ствол от попадания воды. Для этого грунт замораживают. Это делается так.

По периметру ствола бурят скважины глубиной 50 метров, вплоть до кембрийских глин. В скважины опускают пластиковые трубы и закачивают в них воду с солями — рассол. Это как антифриз у водителей, не замерзает при минусе. Затем установки на поверхности начинают гонять эту холодную воду по кругу, как морозилка. За 2 месяца грунт замерзает.

Дальше берем экскаватор, отбойный молоток и начинаем копать. Дошли до нижней отметки — начинаем строить горизонтальный подходной тоннель. Он ведет к будущей трассе метро, по которой пойдут поезда.

Рабочие шаг за шагом отбойными молотками вырубают грунт. Каждый шаг — три операции. Разработали грунт на метр, смонтировали по периметру тоннеля железобетонное кольцо. Затем нагнетают снаружи в зазор между грунтом и кольцом специальные растворы, уплотняющие и гидроизолирующие. Потом всё по новой — разработка грунта, монтаж кольца, нагнетание.

Ближе к трассе делают помещение — камеру. В ней монтируется проходческий щит. И этот щит, комбайн, уже начинает проходку тоннеля.

Самое сложное, когда мы выходим тоннелями на поверхность, то есть поднимаемся выше сухих кембрийских глин. В метро «Рыбацкое», например, создавали избыточное давление в забое — кессон, чтобы вода не шла в тоннель. Сначала заходили в шлюзовую камеру, задраивались, и в камере постепенно поднимали давление. Затем выходили в забой, работали 2—3 часа, и обратно. В одну сторону шлюзовались мы, как правило, минут 20, а вот обратная шлюзовка шла где-то 1,5 часа».

заместитель генерального директора, главный инженер ОАО «Метрострой»

«Вот определили площадку, здесь будет станция. Чтобы попасть под землю, надо построить шахту — вертикальный ствол называется. Сначала надо защитить будущий ствол от попадания воды. Для этого грунт замораживают. Это делается так.

По периметру ствола бурят скважины глубиной 50 метров, вплоть до кембрийских глин. В скважины опускают пластиковые трубы и закачивают в них воду с солями — рассол. Это как антифриз у водителей, не замерзает при минусе. Затем установки на поверхности начинают гонять эту холодную воду по кругу, как морозилка. За 2 месяца грунт замерзает.

Дальше берем экскаватор, отбойный молоток и начинаем копать. Дошли до нижней отметки — начинаем строить горизонтальный подходной тоннель. Он ведет к будущей трассе метро, по которой пойдут поезда.

Рабочие шаг за шагом отбойными молотками вырубают грунт. Каждый шаг — три операции. Разработали грунт на метр, смонтировали по периметру тоннеля железобетонное кольцо. Затем нагнетают снаружи в зазор между грунтом и кольцом специальные растворы, уплотняющие и гидроизолирующие. Потом всё по новой — разработка грунта, монтаж кольца, нагнетание.

Ближе к трассе делают помещение — камеру. В ней монтируется проходческий щит. И этот щит, комбайн, уже начинает проходку тоннеля.

Самое сложное, когда мы выходим тоннелями на поверхность, то есть поднимаемся выше сухих кембрийских глин. В метро «Рыбацкое», например, создавали избыточное давление в забое — кессон, чтобы вода не шла в тоннель. Сначала заходили в шлюзовую камеру, задраивались, и в камере постепенно поднимали давление. Затем выходили в забой, работали 2—3 часа, и обратно. В одну сторону шлюзовались мы, как правило, минут 20, а вот обратная шлюзовка шла где-то 1,5 часа».

В послевоенное время из-за нехватки рук на стройке работали женщины. Они были бетонщицами, укладывали бетон, и откатчицами — толкали вагонетки с породой весом несколько тонн. Только с 1960-х годов тяжелый женский труд запретили.

«Я пришел в «Метрострой» в 1963 году. И мне было сколько тогда? 22 года. Конечно, нужно было работать, время-то было трудное. У меня одна мама была, учительница младших классов, и всё. 600 рублей зарплата.

Я хотел быть врачом, хирургом. Но не прошел в Военно-медицинскую академию по состоянию здоровья. Зрение было слабенькое. И куда же мне идти?

Я посмотрел фильм. Вы такой фильм не смотрели и сейчас смотреть не будете. Называется он «Люди на мосту» — о том, как в Сибири наводят мосты. Это очень впечатляющий фильм, романтика будней строителей мостов. Там показывались все сложности такой жизни, но трудовая романтика за душу брала. И я решил, что буду строить мосты. И пошел на факультет «Мосты и тоннели» ЛИИЖТа (теперь Петербургский университет путей сообщения. – Прим. ред.). А на втором или третьем курсе, когда надо было выбирать специализацию, я был на практике в «Метрострое». Увидел, как работают метростроители. Это была еще одна романтика. Там в фильме, а это — в натуре.

Я увидел, как люди пашут в забое. Как они отбойными молотками вгрызаются в породу, проходят тоннель и строят его, и радуются. Труд до сумасшествия был сложен физически. Люди отдавали себя всецело, не жалея ничего.

Тогда и профессия проходчика была романтикой. Каждый человек, простой проходчик, профессией гордился. Про него говорили: он проходчик, он в шахте работает, под землей».

Я хотел быть врачом, хирургом. Но не прошел в Военно-медицинскую академию по состоянию здоровья. Зрение было слабенькое. И куда же мне идти?

Я посмотрел фильм. Вы такой фильм не смотрели и сейчас смотреть не будете. Называется он «Люди на мосту» — о том, как в Сибири наводят мосты. Это очень впечатляющий фильм, романтика будней строителей мостов. Там показывались все сложности такой жизни, но трудовая романтика за душу брала. И я решил, что буду строить мосты. И пошел на факультет «Мосты и тоннели» ЛИИЖТа (теперь Петербургский университет путей сообщения. – Прим. ред.). А на втором или третьем курсе, когда надо было выбирать специализацию, я был на практике в «Метрострое». Увидел, как работают метростроители. Это была еще одна романтика. Там в фильме, а это — в натуре.

Я увидел, как люди пашут в забое. Как они отбойными молотками вгрызаются в породу, проходят тоннель и строят его, и радуются. Труд до сумасшествия был сложен физически. Люди отдавали себя всецело, не жалея ничего.

Тогда и профессия проходчика была романтикой. Каждый человек, простой проходчик, профессией гордился. Про него говорили: он проходчик, он в шахте работает, под землей».

ВАДИМ АЛЕКСАНДРОВ

генеральный директор ОАО «Метрострой» в 1993-2017 годах

ВЛАДИМИР МАРКОВ,

заместитель гендиректора «Ленметрогипротранса» по проектированию метрополитенов

«Первые станции — это были дворцы для жителей, для приезжающих в Ленинград, для туристов. Они изначально строились с целью показать, какое красивое у нас метро.

Впоследствии, при Хрущеве, появился так называемый минимализм. Тогда метро, в принципе, хотели прекратить строить. Метро хотели заменить монорельсовыми дорогами. Законы были подписаны. Денег стали выделять мало, и архитектуру зарезали до минимума».

заместитель гендиректора «Ленметрогипротранса» по проектированию метрополитенов

«Первые станции — это были дворцы для жителей, для приезжающих в Ленинград, для туристов. Они изначально строились с целью показать, какое красивое у нас метро.

Впоследствии, при Хрущеве, появился так называемый минимализм. Тогда метро, в принципе, хотели прекратить строить. Метро хотели заменить монорельсовыми дорогами. Законы были подписаны. Денег стали выделять мало, и архитектуру зарезали до минимума».

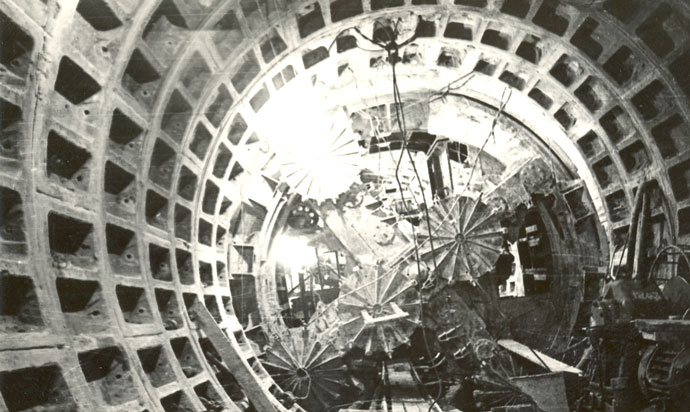

Первый проходческий щит появился у метростроевцев только в 1949-м. Его создали на Кировском заводе. Щит позволял строить 300 метров тоннелей в месяц. Это в 2—3 раза больше, чем с отбойными молотками в руках.

Ленинградский проходческий щит

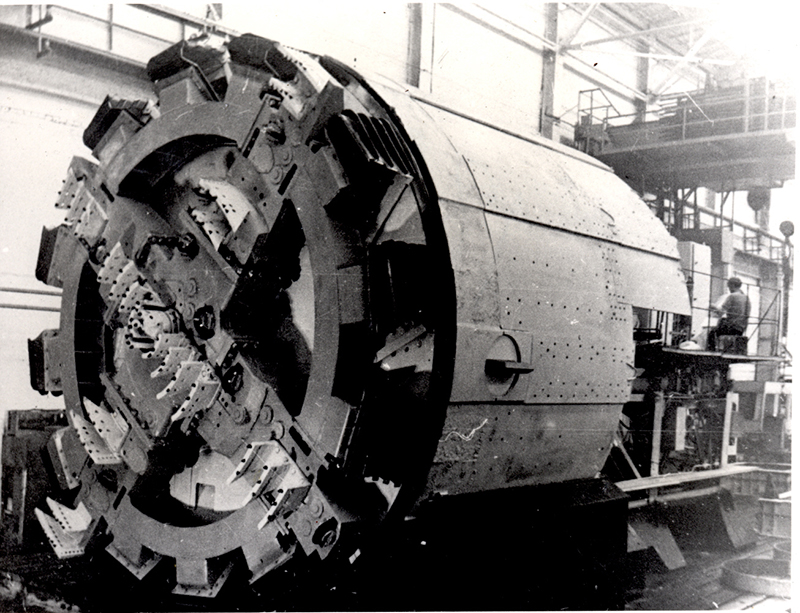

Мало-помалу автоматизация шла. Копейские погрузочные машины освободили рабочих от забрасывания грунта в вагонетки лопатами. В придачу к отбойным молоткам появились фрезы. А в 1970-х появился любимый щит метростроевцев — Ясиноватского машиностроительного завода. Он хорошо режет петербургские грунты, удобен в управлении и упрощает монтаж железобетонных колец — стен тоннеля. Метростроители до сих пор его используют.

Щит КТ1-5.6, Ясиноватский завод

Вдобавок в 1960-х «Метрострой» освоил взрывчатку. Во время строительства участка метро под Домом книги рабочие наткнулись на два огромных валуна. Из-за размеров их невозможно было извлечь из шахты. Валуны решили взорвать прямо под землей. Невский проспект не пострадал.

Новые технологии позволяли строить и новые типы станций. Чтобы построить первый в СССР односводчатый вестибюль «Площади Мужества», метростроевцы поехали в Париж, смотреть на похожую станцию «Этуаль». Вот только парижане построили станцию почти под поверхностью, а «Площадь Мужества» — на 65 метров ниже земли.

Новые технологии позволяли строить и новые типы станций. Чтобы построить первый в СССР односводчатый вестибюль «Площади Мужества», метростроевцы поехали в Париж, смотреть на похожую станцию «Этуаль». Вот только парижане построили станцию почти под поверхностью, а «Площадь Мужества» — на 65 метров ниже земли.

Строители и проектировщики нашли решение. Специально для «Площади Мужества» создали механизм — арку. Он позволял возвести масштабный большепролетный свод тоннеля так, чтобы железобетонные блоки максимально сильно прижались к грунту. Такая технология «разжатия на породу» уменьшает осадки.

Спустя 22 года опыт, полученный на «Площади Мужества», позволил создать еще один инженерный шедевр — односводчатую и двухэтажную «Спортивную». По проекту, на закрытые пока платформы должны приходить поезда кольцевой линии.

Спустя 22 года опыт, полученный на «Площади Мужества», позволил создать еще один инженерный шедевр — односводчатую и двухэтажную «Спортивную». По проекту, на закрытые пока платформы должны приходить поезда кольцевой линии.

БОРИС САВКОВ,

главный маркшейдер ОАО «Метрострой»

«Станцию «Площадь Мужества», первую однопролетную, строили к XXV съезду Коммунистической партии 1976 года. Спешили и нервничали. Было от чего — путь преграждала подземная река, слабые пески с напором воды в несколько атмосфер.

Мы знали, что там подземная речка. Но так сложилась обстановка, что идти нужно было именно там. И наверху реку было не обойти».

Когда в нижнем тоннеле пробурили разведочную скважину, в забой хлынула вода. Напор оказался настолько сильным, что замороженная стена тоннеля лопнула. Вода с песком заполняла пространство со скоростью 200 кубометров в минуту. У рабочих едва хватило сил, чтобы задраить затвор в тоннеле. Километр тоннелей был затоплен, на поверхности образовались провалы, треснули и обрушились здания.

Со второй попытки тоннели все же построили — откачали воду и снова заморозили грунт жидким азотом. К Съезду успели.

В 1995-м авария повторилась. Вода с песком промыла металл и бетон и полилась в тоннели метро. Ремонт не помог. Перегон затопили. Новые тоннели между станциями построили только к 2004 году».

главный маркшейдер ОАО «Метрострой»

«Станцию «Площадь Мужества», первую однопролетную, строили к XXV съезду Коммунистической партии 1976 года. Спешили и нервничали. Было от чего — путь преграждала подземная река, слабые пески с напором воды в несколько атмосфер.

Мы знали, что там подземная речка. Но так сложилась обстановка, что идти нужно было именно там. И наверху реку было не обойти».

Когда в нижнем тоннеле пробурили разведочную скважину, в забой хлынула вода. Напор оказался настолько сильным, что замороженная стена тоннеля лопнула. Вода с песком заполняла пространство со скоростью 200 кубометров в минуту. У рабочих едва хватило сил, чтобы задраить затвор в тоннеле. Километр тоннелей был затоплен, на поверхности образовались провалы, треснули и обрушились здания.

Со второй попытки тоннели все же построили — откачали воду и снова заморозили грунт жидким азотом. К Съезду успели.

В 1995-м авария повторилась. Вода с песком промыла металл и бетон и полилась в тоннели метро. Ремонт не помог. Перегон затопили. Новые тоннели между станциями построили только к 2004 году».

Несмотря на важность строительства метро, бюджет «Метростроя» на новое оборудование был скромным. Многие механизмы изобретали и строили в своем же управлении механизации. Советская элита не всегда рукоплескала инновациям и инициативе.

ВАДИМ АЛЕКСАНДРОВ

генеральный директор ОАО «Метрострой» в 1993-2017 годах

«В 1981 году мы установили мировой рекорд — за месяц прошли 1250 метров тоннеля вместо положенных 300. Он до сих пор не побит для тоннелей подобного класса.

Тогда я был начальником Тоннельного отряда № 3. Мы модернизировали щит, изменили организацию труда. Но, к сожалению, такие темпы работы сохранить было нельзя. Денег было мало, недостаточно. Вот город заказал нам 3 километра на год. Я сделаю их за 3 месяца. И что дальше буду делать? Распускать людей?

Мы убедились, что и люди, и механизмы, и организация работ могут достичь подобных результатов, фантастических. Но средства на строительство метро от этого не появились. Наоборот, в последующие годы финансирование всё меньше и меньше становилось».

Тогда я был начальником Тоннельного отряда № 3. Мы модернизировали щит, изменили организацию труда. Но, к сожалению, такие темпы работы сохранить было нельзя. Денег было мало, недостаточно. Вот город заказал нам 3 километра на год. Я сделаю их за 3 месяца. И что дальше буду делать? Распускать людей?

Мы убедились, что и люди, и механизмы, и организация работ могут достичь подобных результатов, фантастических. Но средства на строительство метро от этого не появились. Наоборот, в последующие годы финансирование всё меньше и меньше становилось».

В 2012-м «Метрострою» пришлось еще и расстаться с собственной поликлиникой.

«Конечно, хотелось бы, чтобы у нас была своя поликлиника, чтобы ветераны в нее ходили. Но ведь затраты на поликлинику идут, оборудование устаревает, а передовое оснащение мы не можем себе позволить. Нам нужно оснащать наше проходческое оборудование.

В конце концов, если люди не имеют поликлиники, но имеют возможность лечиться в хороших клиниках, оздоравливаться в хороших санаториях за свой счет, за счет того, что дает им «Метрострой», это самое главное».

Зато сама компания прошла приватизацию без критических потерь. Сейчас «Метрострою» принадлежит от 20 до 100 % акций своих «дочек» — строительно-монтажных управлений. Компания сохранила базу отдыха под Выборгом и стадион на Левашовском проспекте.

В свою очередь, 46 % ОАО «Метрострой» контролирует Смольный.

«Конечно, хотелось бы, чтобы у нас была своя поликлиника, чтобы ветераны в нее ходили. Но ведь затраты на поликлинику идут, оборудование устаревает, а передовое оснащение мы не можем себе позволить. Нам нужно оснащать наше проходческое оборудование.

В конце концов, если люди не имеют поликлиники, но имеют возможность лечиться в хороших клиниках, оздоравливаться в хороших санаториях за свой счет, за счет того, что дает им «Метрострой», это самое главное».

Зато сама компания прошла приватизацию без критических потерь. Сейчас «Метрострою» принадлежит от 20 до 100 % акций своих «дочек» — строительно-монтажных управлений. Компания сохранила базу отдыха под Выборгом и стадион на Левашовском проспекте.

В свою очередь, 46 % ОАО «Метрострой» контролирует Смольный.

ТЕХНОЛОГИИ

Распад Советского Союза поставил «Метрострой» в двоякое положение. Он стал частной компанией, монополистом в петербургском метростроении. Но монополистом, который достаточно сильно зависим от госзаказа и отношений с властью.

Пока компания балансирует удачно. С начала 1990-х она не только возводит все новые станции, но и достроила дамбу, вторую сцену Мариинского театра, стадион на Крестовском, участвовала в строительстве ЛАЭС-2.

За последние годы «Метрострой» ухитрился кардинально обновить оборудование. В 2007 году он приобрел щит «Аврора» для строительства наклонных ходов. «Авроре» предназначалась спецмиссия — достроить «станцию-призрак» «Адмиралтейскую», простаивавшую без выхода на поверхность 15 лет.

Распад Советского Союза поставил «Метрострой» в двоякое положение. Он стал частной компанией, монополистом в петербургском метростроении. Но монополистом, который достаточно сильно зависим от госзаказа и отношений с властью.

Пока компания балансирует удачно. С начала 1990-х она не только возводит все новые станции, но и достроила дамбу, вторую сцену Мариинского театра, стадион на Крестовском, участвовала в строительстве ЛАЭС-2.

За последние годы «Метрострой» ухитрился кардинально обновить оборудование. В 2007 году он приобрел щит «Аврора» для строительства наклонных ходов. «Авроре» предназначалась спецмиссия — достроить «станцию-призрак» «Адмиралтейскую», простаивавшую без выхода на поверхность 15 лет.

«Мы обратились в немецкую компанию Herrenknecht, подготовили для них техническое задание. До этого в мире не строили наклонные выработки под углом 30 градусов. Максимум угол достигал 12—18 градусов.

Правда, нас чуть не обогнали москвичи. Они купили такой же щит у канадской компании Lovat. Щит, использовавший разработки Herrenknecht. Получилось очень просто. Часть персонала, которая работала у Herrenknecht, уволилась и перешла в Lovat с чертежами, с интеллектуальными данными.

Правда, Lovat не мог полностью скопировать машину. Это грозило бы международным судебным разбирательством. Поэтому они внесли свои наработки, которые оказались неудачными. У москвичей щит сломался, а мы удачно построили «Обводный канал». Потом — «Адмиралтейскую» и «Спасскую». Наклонный ход «Спасской» мы прошли всего за 2 месяца и одну неделю».

Правда, нас чуть не обогнали москвичи. Они купили такой же щит у канадской компании Lovat. Щит, использовавший разработки Herrenknecht. Получилось очень просто. Часть персонала, которая работала у Herrenknecht, уволилась и перешла в Lovat с чертежами, с интеллектуальными данными.

Правда, Lovat не мог полностью скопировать машину. Это грозило бы международным судебным разбирательством. Поэтому они внесли свои наработки, которые оказались неудачными. У москвичей щит сломался, а мы удачно построили «Обводный канал». Потом — «Адмиралтейскую» и «Спасскую». Наклонный ход «Спасской» мы прошли всего за 2 месяца и одну неделю».

АЛЕКСЕЙ

СТАРКОВ

СТАРКОВ

заместитель генерального директора, главный инженер ОАО «Метрострой»

АЛЕКСЕЙ СТАРКОВ,

заместитель генерального директора, главный инженер ОАО «Метрострой»

«Строительство выхода со станции «Адмиралтейская» откладывалось с 1997 года из-за отсутствия технологий. Нужно было построить наклонный ход в плотной исторической застройке так, чтобы не повредить дома.

Традиционная заморозка грунта не подходила. Она имеет побочный эффект — оттаивание и осадки до полуметра. Мы прорабатывали вопрос микротоннелирования. Хотели пройти несколько микротоннелей и под их защитой построить наклонный ход.

Эти вопросы обсуждались на техсоветах, на правительстве города. Все понимали, что любые решения потребуют денег. Наконец, компания Herrenknecht предложила построить безосадочный щит.

В итоге было расселено и разобрано только одно здание. На его месте построили вестибюль».

заместитель генерального директора, главный инженер ОАО «Метрострой»

«Строительство выхода со станции «Адмиралтейская» откладывалось с 1997 года из-за отсутствия технологий. Нужно было построить наклонный ход в плотной исторической застройке так, чтобы не повредить дома.

Традиционная заморозка грунта не подходила. Она имеет побочный эффект — оттаивание и осадки до полуметра. Мы прорабатывали вопрос микротоннелирования. Хотели пройти несколько микротоннелей и под их защитой построить наклонный ход.

Эти вопросы обсуждались на техсоветах, на правительстве города. Все понимали, что любые решения потребуют денег. Наконец, компания Herrenknecht предложила построить безосадочный щит.

В итоге было расселено и разобрано только одно здание. На его месте построили вестибюль».

Еще один 10-метровый проходческий щит «Надежда» «Метрострой» купил у Herrenknecht в 2012-м. Он позволяет строить единый тоннель сразу для двух поездов. Это в полтора раза быстрее, чем проходить два отдельных тоннеля.

Двухпутные тоннели уже построены на Фрунзенском радиусе (от «Международной» до еще не открытых «Шушар») и на Невско-Василеостровской линии (от «Беговой» до «Приморской»).

Еще две обновки изготовил Скуратовский завод в Туле. Горизонтальный щит диаметром 6 метров ждет начала строительства новой, Красносельско-Калининской линии со станцией «Юго-Западная». Вторая машина — для проходки вертикальных стволов — шахт метро.

«Стволопроходческая машина разрабатывает и монтирует обделку — стены шахты. Но использует любые ограждающие конструкции — с заморозкой грунта, со струйной цементацией, буросекущие сваи.

Эта машина еще нигде не работала. Мы хотим ее попробовать на Правобережной линии, на строительстве ствола № 571 на Васильевском острове».

Двухпутные тоннели уже построены на Фрунзенском радиусе (от «Международной» до еще не открытых «Шушар») и на Невско-Василеостровской линии (от «Беговой» до «Приморской»).

Еще две обновки изготовил Скуратовский завод в Туле. Горизонтальный щит диаметром 6 метров ждет начала строительства новой, Красносельско-Калининской линии со станцией «Юго-Западная». Вторая машина — для проходки вертикальных стволов — шахт метро.

«Стволопроходческая машина разрабатывает и монтирует обделку — стены шахты. Но использует любые ограждающие конструкции — с заморозкой грунта, со струйной цементацией, буросекущие сваи.

Эта машина еще нигде не работала. Мы хотим ее попробовать на Правобережной линии, на строительстве ствола № 571 на Васильевском острове».

Метростроевцы. «Новокрестовская»

БОРИС САВКОВ,

главный маркшейдер ОАО «Метрострой»

«Точность сбойки, то есть соединения, тоннелей в метростроении очень велика. Допустимое отклонение — плюс-минус 50 мм. Это точнее, чем при строительстве горных шахт. Мы работаем так.

Сначала город определяет, где он хочет построить метро, дает нам точки. Мы заранее, еще на поверхности, выстраиваем плановую высотную сеть. По GPS, через спутники определяем координаты будущих тоннелей метро.

Вот у нас есть две точки: начало и конец. В одной начинаем проходку, в другой — заканчиваем. Или с двух сторон начинаем, а где-то посередине встречаемся. Мы вычисляем координаты этих точек на карте или на плане. Дальше наша задача — опустить эти координаты под землю. Под землей GPS не работает, он работает только наверху. Под землей мы измеряем углы тахеометрами — это более современный теодолит. Грубо говоря, теодолит вместе с калькулятором.

Спустили точки, потом вычисляем угол, задаем направление и идем. Примерно так же, как ведут корабли в море или подводные лодки.

Чтобы избежать случайных ошибок, все работы выполняются двумя независимыми исполнителями, а иногда и тремя. И, соответственно, разными приборами. Я проверяю и расчеты, которые ведут маркшейдеры, и опускаюсь вниз, чтоб воочию увидеть строительство».

главный маркшейдер ОАО «Метрострой»

«Точность сбойки, то есть соединения, тоннелей в метростроении очень велика. Допустимое отклонение — плюс-минус 50 мм. Это точнее, чем при строительстве горных шахт. Мы работаем так.

Сначала город определяет, где он хочет построить метро, дает нам точки. Мы заранее, еще на поверхности, выстраиваем плановую высотную сеть. По GPS, через спутники определяем координаты будущих тоннелей метро.

Вот у нас есть две точки: начало и конец. В одной начинаем проходку, в другой — заканчиваем. Или с двух сторон начинаем, а где-то посередине встречаемся. Мы вычисляем координаты этих точек на карте или на плане. Дальше наша задача — опустить эти координаты под землю. Под землей GPS не работает, он работает только наверху. Под землей мы измеряем углы тахеометрами — это более современный теодолит. Грубо говоря, теодолит вместе с калькулятором.

Спустили точки, потом вычисляем угол, задаем направление и идем. Примерно так же, как ведут корабли в море или подводные лодки.

Чтобы избежать случайных ошибок, все работы выполняются двумя независимыми исполнителями, а иногда и тремя. И, соответственно, разными приборами. Я проверяю и расчеты, которые ведут маркшейдеры, и опускаюсь вниз, чтоб воочию увидеть строительство».

«Метрострой» изготавливает подвижной состав и вагонетки, на которых возится грунт и обделка — железобетонные блоки для сводов тоннелей. Делает укладчики, которые монтируют обделку, передвижные подмости. А после того, как завод «ЭЛЭС» на Васильевском острове перестал производить эскалаторы, «Метрострой» наладил свое производство. Теперь на станциях Фрунзенского радиуса и Невско-Василеостровской линии монтируются новые метростроевские машины.

Проектируют механизмы тоже сами. Этим занимается компания «Метрокон», входящая в «Метрострой».

Технологии позволяют облегчить работу строителей. На старте, в 1941 году, в «Метрострое» работало 10 тысяч человек. Тогда строилась одна линия. Сейчас компания возводит 4 линии, а в штате 7 тысяч человек.

Проектируют механизмы тоже сами. Этим занимается компания «Метрокон», входящая в «Метрострой».

Технологии позволяют облегчить работу строителей. На старте, в 1941 году, в «Метрострое» работало 10 тысяч человек. Тогда строилась одна линия. Сейчас компания возводит 4 линии, а в штате 7 тысяч человек.

Сбойка тоннеля на Невско-Василеостровской линии

АРХИТЕКТУРА

Отправная точка для проектировщиков — пассажиропоток будущей станции. От этого зависит ширина лестниц, коридоров, количество входов. Устройство подземки строго расписано нормами. Регламентировано всё — число помещений, их габариты и площади. Проектировщикам остается только разместить их в пространстве, исходя из глубины станции и площадки наземного вестибюля.

Отправная точка для проектировщиков — пассажиропоток будущей станции. От этого зависит ширина лестниц, коридоров, количество входов. Устройство подземки строго расписано нормами. Регламентировано всё — число помещений, их габариты и площади. Проектировщикам остается только разместить их в пространстве, исходя из глубины станции и площадки наземного вестибюля.

ВЛАДИМИР МАРКОВ

заместитель гендиректора «Ленметрогипротранса» по проектированию метрополитенов

«Новые требования к проектированию станций появляются каждый месяц. Допустим, на первой линии строили крутые лестницы. Потом поняли, что для людей это неудобно, улучшили. Появились требования для удобства людей с ограниченными возможностями. В конце концов, террористическая угроза. Развиваются технологии, появляется новая автоматика, новая механика. И всё это влечет за собой появление новых норм».

Помимо норм, рамки для архитекторов задают технологии и бюджет. Кусочек свободы для полета фантазии остается лишь в конструктиве. За 70 лет «Ленметрогипротранс» разработал свою линейку с уникальными типами станций — «горизонтальный лифт» или однопролетные вестибюли.

«В Москве своя линейка. В основном в столице строится метро мелкого заложения. Поэтому у них станции другого типа. Второе отличие — другие грунты. На глубине геология Москвы еще хуже, чем в Петербурге. Мы работаем глубоко, но в сухом грунте. А там вода. Поэтому наши решения направлены на разные цели».

«В Москве своя линейка. В основном в столице строится метро мелкого заложения. Поэтому у них станции другого типа. Второе отличие — другие грунты. На глубине геология Москвы еще хуже, чем в Петербурге. Мы работаем глубоко, но в сухом грунте. А там вода. Поэтому наши решения направлены на разные цели».

ВЛАДИМИР МАРКОВ,

заместитель гендиректора «Ленметрогипротранса» по проектированию метрополитенов

«Большинство петербургских станций — глубокого заложения. Наклонный ход с эскалаторами — очень длинный. Поэтому подземный и надземный вестибюли находятся не друг над другом. Между ними по горизонтали около 150 метров.

Получается, чтобы пробить лифт на глубину 50—80 метров, над подземным залом

придется специально построить еще один вестибюль метро, с кассами, с полицией. Это дополнительные миллиарды на каждую станцию. При этом если вы возьмете процент пассажиров с инвалидностью на каждой станции — это 1—2 человека в день.

Мы не можем обеспечить самостоятельный спуск колясочников в метро. Но мы можем предложить помощь физически подготовленных людей. То есть можно нажать на кнопку наверху или внизу станции и придут эти люди. Проблемы никакой нет.

Разгуляться архитекторам можно в дизайне интерьеров. Требование одно — удобство эксплуатации. Минимализма, в отличие от хрущевских времен, город уже не требует. Цена вопроса не та — отделка составляет всего 5 % от сметы новой станции».

заместитель гендиректора «Ленметрогипротранса» по проектированию метрополитенов

«Большинство петербургских станций — глубокого заложения. Наклонный ход с эскалаторами — очень длинный. Поэтому подземный и надземный вестибюли находятся не друг над другом. Между ними по горизонтали около 150 метров.

Получается, чтобы пробить лифт на глубину 50—80 метров, над подземным залом

придется специально построить еще один вестибюль метро, с кассами, с полицией. Это дополнительные миллиарды на каждую станцию. При этом если вы возьмете процент пассажиров с инвалидностью на каждой станции — это 1—2 человека в день.

Мы не можем обеспечить самостоятельный спуск колясочников в метро. Но мы можем предложить помощь физически подготовленных людей. То есть можно нажать на кнопку наверху или внизу станции и придут эти люди. Проблемы никакой нет.

Разгуляться архитекторам можно в дизайне интерьеров. Требование одно — удобство эксплуатации. Минимализма, в отличие от хрущевских времен, город уже не требует. Цена вопроса не та — отделка составляет всего 5 % от сметы новой станции».

ВЛАДИМИР МАРКОВ

заместитель гендиректора «Ленметрогипротранса» по проектированию метрополитенов

«Внешний вид привязывается к названию станций. «Спортивная» — значит, в отделке появляются спортсмены, фигуры. «Международная» стилизована под море, под круиз.

Из-за привязки к названию архитектуру часто приходится менять в процессе проектирования. На стадии проекта станция имеет одно название, условное, а на стадии рабочей документации Топонимическая комиссия города утверждает другое.

Свежий пример — станция «Проспект Славы». Она изначально делалась под военную тематику, так как находится в парке Интернационалистов. Потом вторую половину парка сделали парком Героев-пожарных. И попросили второй вестибюль переоформить под работу МЧС.

Стоимость перепроектирования не принципиальна. Проектные деньги на фоне строительства — капля в море».

Из-за привязки к названию архитектуру часто приходится менять в процессе проектирования. На стадии проекта станция имеет одно название, условное, а на стадии рабочей документации Топонимическая комиссия города утверждает другое.

Свежий пример — станция «Проспект Славы». Она изначально делалась под военную тематику, так как находится в парке Интернационалистов. Потом вторую половину парка сделали парком Героев-пожарных. И попросили второй вестибюль переоформить под работу МЧС.

Стоимость перепроектирования не принципиальна. Проектные деньги на фоне строительства — капля в море».

БУДУЩЕЕ

В ближайший год в Петербурге откроется сразу 5 новых станций. Три из них — на фиолетовой ветке метро. Это «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары». Еще две — на зеленой: «Новокрестовская» и «Беговая».

Только одна из них — «Проспект Славы» — будет привычно глубокой. Оставшиеся четыре станции строились с поверхности. Все они — в новинку для Петербурга. Это мелко расположенные, но подземные станции, то есть спуск на платформы будет коротким.

В ближайший год в Петербурге откроется сразу 5 новых станций. Три из них — на фиолетовой ветке метро. Это «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары». Еще две — на зеленой: «Новокрестовская» и «Беговая».

Только одна из них — «Проспект Славы» — будет привычно глубокой. Оставшиеся четыре станции строились с поверхности. Все они — в новинку для Петербурга. Это мелко расположенные, но подземные станции, то есть спуск на платформы будет коротким.

«Появится новый тип станции с боковыми платформами, как в «Купчино» и «Девяткино». Чтобы перейти с одной платформы на другую, надо будет на эскалаторе подняться в промежуточный зал.

Привлекательность этих станций — в разделении пассажиропотока. Комитет по транспорту в свое время вынашивал идею разделить метро на зоны. Грубо говоря, если вам надо проехать всего три станции, вы платите меньше. А если поднимаетесь в промежуточный зал или переходите на другую ветку — доплачиваете».

Привлекательность этих станций — в разделении пассажиропотока. Комитет по транспорту в свое время вынашивал идею разделить метро на зоны. Грубо говоря, если вам надо проехать всего три станции, вы платите меньше. А если поднимаетесь в промежуточный зал или переходите на другую ветку — доплачиваете».

АЛЕКСЕЙ

СТАРКОВ

СТАРКОВ

заместитель генерального директора, главный инженер ОАО «Метрострой»

ВЛАДИМИР МАРКОВ,

заместитель гендиректора «Ленметрогипротранса» по проектированию метрополитенов

«Эскалаторы абсолютно безопасны, если соблюдать правила. Система так запрограммирована, чтобы автоматически останавливаться при попадании постороннего предмета. Но на 100 % от дурака защититься невозможно. Если человек очень захочет, он останется без пальца или чего-нибудь еще.

Самая большая опасность — засунуть палец под поручень. Вторая опасность — упасть при сходе с эскалатора».

заместитель гендиректора «Ленметрогипротранса» по проектированию метрополитенов

«Эскалаторы абсолютно безопасны, если соблюдать правила. Система так запрограммирована, чтобы автоматически останавливаться при попадании постороннего предмета. Но на 100 % от дурака защититься невозможно. Если человек очень захочет, он останется без пальца или чего-нибудь еще.

Самая большая опасность — засунуть палец под поручень. Вторая опасность — упасть при сходе с эскалатора».

На 2019-й назначено открытие «Большого проспекта» и «Театральной» на желтой ветке. Если на Васильевском острове уже готов стартовый котлован глубиной 30 метров, то на «Театральной» работы кипят под землей. Где будет выход со станции — до сих пор не ясно.

НИКОЛАЙ

АЛЕКСАНДРОВ

АЛЕКСАНДРОВ

генеральный директор ОАО «Метрострой»

«Театр не хочет видеть у себя на площади выход из метро. Он хочет, чтобы выход перенесли на место дома быта на Декабристов, 44. А собственник дома быта говорит, что без его услуг район обойтись не сможет. Вот и стоит дилемма, где разместить вестибюль.

«Театральную» мы сейчас строим, только она без выхода, без наклонного хода, и вестибюля у нее нет. Эти работы выделены в отдельный проект, конкурса на них еще не было».

В 2022-м в Петербурге появится новая, шестая ветка метро. Сначала она будет состоять всего из двух станций: «Путиловской» — пересадки с «Кировского завода» и «Юго-Западной».

«Театральную» мы сейчас строим, только она без выхода, без наклонного хода, и вестибюля у нее нет. Эти работы выделены в отдельный проект, конкурса на них еще не было».

В 2022-м в Петербурге появится новая, шестая ветка метро. Сначала она будет состоять всего из двух станций: «Путиловской» — пересадки с «Кировского завода» и «Юго-Западной».

«Губернатор поставил передо мной вопрос: можно ли пустить вдоль Приморского шоссе, по верху, легкое метро. Убрать поезд и сделать метро. Сейчас прорабатываем.

Кроме того, на недавно проведенном общественном совете обсуждались проекты строительства метро в Кудрово, продолжения Лахтинско-Правобережной линии от «Новокрестовской-2» до Лахты, продление Невско-Василеостровской линии от «Беговой» в сторону станции «Зоопарк», Красносельско-Калининская линия должна соединить юго-запад и центр города у «Обводного канала — 2». Прорабатывается также вопрос строительства полукольца — части Кольцевой линии от «Спортивной» до «Ладожской».

Чем черт не шутит. Может быть, со временем получится, сев в центре города, выйти у «Лахта-центра».

Кроме того, на недавно проведенном общественном совете обсуждались проекты строительства метро в Кудрово, продолжения Лахтинско-Правобережной линии от «Новокрестовской-2» до Лахты, продление Невско-Василеостровской линии от «Беговой» в сторону станции «Зоопарк», Красносельско-Калининская линия должна соединить юго-запад и центр города у «Обводного канала — 2». Прорабатывается также вопрос строительства полукольца — части Кольцевой линии от «Спортивной» до «Ладожской».

Чем черт не шутит. Может быть, со временем получится, сев в центре города, выйти у «Лахта-центра».

ВАДИМ АЛЕКСАНДРОВ

генеральный директор ОАО «Метрострой» в 1993-2017 годах

Материал публикуется в партнерстве с ОАО «Метрострой»

Автор текста: Антонина Асанова

Редактор: Галина Леонтьева

Корректор: Елена Иванова

Верстка/дизайн: Ксения Горшкова

Координатор проекта: Елена Таранущенко

При создании материала были использованы фотографии, предоставленные компанией ОАО «Метрострой»

Автор текста: Антонина Асанова

Редактор: Галина Леонтьева

Корректор: Елена Иванова

Верстка/дизайн: Ксения Горшкова

Координатор проекта: Елена Таранущенко

При создании материала были использованы фотографии, предоставленные компанией ОАО «Метрострой»