Невидимая блокада: «профессиональные» музеи

- Музей «Зоосад в годы блокады»

Напротив вольера с белыми медведями в Ленинградском зоопарке — одноэтажное деревянное здание. Его построили в 1937 году для бурых и черных медведей, позже здесь успели пожить волки, шакалы и собаки динго, а осенью 2007 года открылся музей.

Коридор и две комнаты, разделенные занавеской, — помещение малюсенькое. Чтобы сфотографировать угол с кроватью и столиком общим планом, нужно вжаться спиной в противоположную стену. Но в этом есть и плюсы — истории из жизни зоопарка преподнесены камерно, размах и пафос здесь неуместны.

По словам лектора-демонстратора Дмитрия Васильева, «кусочки блокадного быта» для экспозиции собирали с миру по нитке. Что-то, как, например, осколок бомбы, ветеринарные инструменты и коптилка из гильзы 45-миллиметрового снаряда, уже было в «коллекции». Другую часть вещей принесли сотрудники и горожане. Экспозиция пополняется до сих пор.

Узнать, как отваривали шишки и рябину — спасали животных от авитаминоза — или таскали воду с Невы бочками для бегемота Красавицы (она пережила революцию, голод 1918 года, а благодаря работникам зоопарка и блокаду) можно раз в неделю.

— Музей открыт по воскресеньям, тут дежурит волонтер. Внимание детей привлекают патефон, осколок бомбы, коромысло и печатная машинка. Многие не представляют себе, что была такая штука. Еще швейная машинка. Спрашивают: почему раньше шили, а сейчас не шьют? — делится Дмитрий Васильев.

Ещё одна история-хит — о том, как сотрудницы «ощипывали» верблюдов во время линьки, вязали варежки и помогали фронту.

О большинстве экспонатов «бурого медвежатника» можно узнать из поясняющих этикеток, но лучше слушать рассказ волонтёра. Фотографии дрессированных волков и афиши — это про дуэт Ивана Раевского и Тамары Рукавишниковой, бывших борца и балерины, и их театр зверей «Кротон». Собаки, лиса, курица, медвежонок, обезьянка и еще несколько животных выступали за пределами зоосада с 1941 года. Ненадолго прервались лишь однажды, в месяцы самого страшного голода, чтобы не умереть по дороге. Выдержки из научной работы на стене — исследование реакции зверей на бомбежки: «Если звуки выстрелов приближались, обезьяны приходили в неистовство», птицы пугались световых прожекторов, и только медведи «продолжали спокойно лежать и сосать лапу».

На вопрос, почему экспозиция не работает ежедневно, Дмитрий Васильев отвечает, что для открытой выставки необходим «постоянный охранник».

— Хороших людей больше, чем плохих, но достаточно одного плохого, чтобы все тут поломать.

О том, что музей открыт, объявляют по громкоговорителю. По словам Васильева, ажиотаж заказных экскурсий возникает ближе к маю: «Помнить в стране привыкли весьма выборочно».

Коридор и две комнаты, разделенные занавеской, — помещение малюсенькое. Чтобы сфотографировать угол с кроватью и столиком общим планом, нужно вжаться спиной в противоположную стену. Но в этом есть и плюсы — истории из жизни зоопарка преподнесены камерно, размах и пафос здесь неуместны.

По словам лектора-демонстратора Дмитрия Васильева, «кусочки блокадного быта» для экспозиции собирали с миру по нитке. Что-то, как, например, осколок бомбы, ветеринарные инструменты и коптилка из гильзы 45-миллиметрового снаряда, уже было в «коллекции». Другую часть вещей принесли сотрудники и горожане. Экспозиция пополняется до сих пор.

Узнать, как отваривали шишки и рябину — спасали животных от авитаминоза — или таскали воду с Невы бочками для бегемота Красавицы (она пережила революцию, голод 1918 года, а благодаря работникам зоопарка и блокаду) можно раз в неделю.

— Музей открыт по воскресеньям, тут дежурит волонтер. Внимание детей привлекают патефон, осколок бомбы, коромысло и печатная машинка. Многие не представляют себе, что была такая штука. Еще швейная машинка. Спрашивают: почему раньше шили, а сейчас не шьют? — делится Дмитрий Васильев.

Ещё одна история-хит — о том, как сотрудницы «ощипывали» верблюдов во время линьки, вязали варежки и помогали фронту.

О большинстве экспонатов «бурого медвежатника» можно узнать из поясняющих этикеток, но лучше слушать рассказ волонтёра. Фотографии дрессированных волков и афиши — это про дуэт Ивана Раевского и Тамары Рукавишниковой, бывших борца и балерины, и их театр зверей «Кротон». Собаки, лиса, курица, медвежонок, обезьянка и еще несколько животных выступали за пределами зоосада с 1941 года. Ненадолго прервались лишь однажды, в месяцы самого страшного голода, чтобы не умереть по дороге. Выдержки из научной работы на стене — исследование реакции зверей на бомбежки: «Если звуки выстрелов приближались, обезьяны приходили в неистовство», птицы пугались световых прожекторов, и только медведи «продолжали спокойно лежать и сосать лапу».

На вопрос, почему экспозиция не работает ежедневно, Дмитрий Васильев отвечает, что для открытой выставки необходим «постоянный охранник».

— Хороших людей больше, чем плохих, но достаточно одного плохого, чтобы все тут поломать.

О том, что музей открыт, объявляют по громкоговорителю. По словам Васильева, ажиотаж заказных экскурсий возникает ближе к маю: «Помнить в стране привыкли весьма выборочно».

Текст Ольги Минеевой

Фотографии: Ольга Минеева, из архива Ленинградского зоопарка

Фотографии: Ольга Минеева, из архива Ленинградского зоопарка

Адрес: Александровский парк, 1

График работы: по воскресеньям с 13.00 до 17.00. Памятные даты: 27 января, 9 Мая, 22 июня, 8 сентября

Как попасть: организованные группы записывают по телефону

График работы: по воскресеньям с 13.00 до 17.00. Памятные даты: 27 января, 9 Мая, 22 июня, 8 сентября

Как попасть: организованные группы записывают по телефону

Телефон: 232-31-45

- Военно-медицинский музей

Экспозиции в залах «Медицина в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и «Гуманное оружие Победы»

В «Блокадной книге» Гранина и Адамовича упомянут дневник Фаины Александровны Прусовой. В Военно-медицинском музее Минобороны РФ (за мощность коллекции его называют «медицинским Эрмитажем») под стеклом хранится этот самый дневник, подлинный. На его истории выстроена небольшая, но емкая экспозиция «Скорбные листы блокады (из истории одной семьи)».

Семья медиков: мать, Фаина Александровна, — медсестра в больнице им. Софьи Перовской; сын Борис — военный хирург, дочь Надежда — санинструктор. Все дни блокады они находились в городе на Неве и в частях Ленинградского фронта.

— Фаина Александровна писала дневник в основном карандашом, а после блокады обводила написанное чернилами, — рассказывает Анна Волькович, начальник выставочного отдела музея. — Дополняла рисунками Бориса и Надежды, их письмами, стихотворениями, написанными сыном в осажденном городе, причем делала это, видимо, во время «ленинградского дела». Тогда расформировывали Музей блокады в Соляном, жгли блокадные дневники, а она хотела сохранить воспоминания.

Некоторые выдержки из дневника «опредмечены»: например, стилизованное окно с характерными крест-накрест полосками. Но не белыми, а синими. Из дневника узнаём: наклеили белые, но было велено заменить синими — они незаметнее.

Семья Прусовых передала свои вещи музею в 1962 году. «История одной семьи» дополнена хирургическими инструментами с Ленинградского фронта, извлеченными осколками, хвойными экстрактами, спасавшими от цинги…

Блокада представлена и в выставочном зале «Гуманное оружие Победы».

— Здесь мы рассказываем о медиках-героях, медиках-ученых, о медицине Ленинградского фронта, — отмечают сотрудники музея.

Коптилки, при свете которых оперировали, медицинские перчатки главного хирурга Военно-морского флота Юстина Джанелидзе, восковой посмертный слепок тонкой руки Петра Куприянова, главного хирурга Ленинградского фронта (у хирургов, как и у музыкантов, снимают слепок не только лица, но и рук). И снова фрагменты дневников, но не семейных, а профессиональных: «В операционной 3 градуса тепла…»

В фондах Военно-медицинского музея множество уникальных экспонатов — живопись и графика, документы, личные вещи, инструменты, фотографии, в том числе из разрушенного первого Музея блокады в Соляном. Ежегодно проходят две-три новые выставки о жизни и смерти в блокадном Ленинграде, музейное занятие «Блокадная елка», а в начале 2019 года откроется большая экспозиция, посвященная блокадным медикам.

Семья медиков: мать, Фаина Александровна, — медсестра в больнице им. Софьи Перовской; сын Борис — военный хирург, дочь Надежда — санинструктор. Все дни блокады они находились в городе на Неве и в частях Ленинградского фронта.

— Фаина Александровна писала дневник в основном карандашом, а после блокады обводила написанное чернилами, — рассказывает Анна Волькович, начальник выставочного отдела музея. — Дополняла рисунками Бориса и Надежды, их письмами, стихотворениями, написанными сыном в осажденном городе, причем делала это, видимо, во время «ленинградского дела». Тогда расформировывали Музей блокады в Соляном, жгли блокадные дневники, а она хотела сохранить воспоминания.

Некоторые выдержки из дневника «опредмечены»: например, стилизованное окно с характерными крест-накрест полосками. Но не белыми, а синими. Из дневника узнаём: наклеили белые, но было велено заменить синими — они незаметнее.

Семья Прусовых передала свои вещи музею в 1962 году. «История одной семьи» дополнена хирургическими инструментами с Ленинградского фронта, извлеченными осколками, хвойными экстрактами, спасавшими от цинги…

Блокада представлена и в выставочном зале «Гуманное оружие Победы».

— Здесь мы рассказываем о медиках-героях, медиках-ученых, о медицине Ленинградского фронта, — отмечают сотрудники музея.

Коптилки, при свете которых оперировали, медицинские перчатки главного хирурга Военно-морского флота Юстина Джанелидзе, восковой посмертный слепок тонкой руки Петра Куприянова, главного хирурга Ленинградского фронта (у хирургов, как и у музыкантов, снимают слепок не только лица, но и рук). И снова фрагменты дневников, но не семейных, а профессиональных: «В операционной 3 градуса тепла…»

В фондах Военно-медицинского музея множество уникальных экспонатов — живопись и графика, документы, личные вещи, инструменты, фотографии, в том числе из разрушенного первого Музея блокады в Соляном. Ежегодно проходят две-три новые выставки о жизни и смерти в блокадном Ленинграде, музейное занятие «Блокадная елка», а в начале 2019 года откроется большая экспозиция, посвященная блокадным медикам.

Текст Анастасии Долгошевой

Фотографии предоставлены музеем

Фотографии предоставлены музеем

Адрес: Лазаретный переулок, 2. Вход на экспозицию с ул. Введенского канала, 6

График работы: понедельник, четверг, пятница — воскресенье — с 11.00 до 18.00; ср. — с 12.00 до 20.00. Санитарный день — последний рабочий день каждого месяца

Как попасть: экспозиция по дневнику Фаины Прусовой доступна по входному билету в музей. Выставочный зал — для экскурсионных групп, запись по телефону

График работы: понедельник, четверг, пятница — воскресенье — с 11.00 до 18.00; ср. — с 12.00 до 20.00. Санитарный день — последний рабочий день каждого месяца

Как попасть: экспозиция по дневнику Фаины Прусовой доступна по входному билету в музей. Выставочный зал — для экскурсионных групп, запись по телефону

Телефон: 952-55-43, 315-91-69

- Санкт-Петербургский музей хлеба

Зал «Хлеб в блокадном Ленинграде»

В «блокадный» зал входишь где-то в середине путешествия по музею, уже наглядевшись на аппетитные куличи, караваи и пирожные (муляжи, но кажется, что пахнут выпечкой). А здесь — хлебные карточки, пропуска для работников хлебозаводов на передвижение по городу в запретное время, часть блокадной кухоньки.

В «зимнем» окне под скорбную музыку сменяют друг друга оцифрованные рисунки блокадного времени, на стене появляются и исчезают «блокадные» фотографии. Рядом с буржуйкой, на блюдце — суточный паек, те самые 125 граммов. Если спросите, тот ли это хлеб, воссозданный по «блокадному рецепту», услышите ответный вопрос: какой именно блокадный хлеб вы имеете в виду?

— В разные периоды блокады были разные поставки зерна и муки, поэтому и состав разнился, — рассказывает Зинаида Соловьева, заведующая научно-экспозиционным отделом.

Например, сделать хлеб по рецепту самого тяжелого периода, декабря 1941 года, практически невозможно. В нем было так мало муки, что мякиш отставал от корки, слипался. Состав того хлеба, впрочем, можно увидеть, он здесь в отдельных колбочках: лузга, мука из соснового луба, мука ржаная обойная, гидроцеллюлоза, мучная пыль, овсяная мука. В НИИ хлебопечения музею дали рецептуру, по которой можно было испечь что-то «приемлемое» для экспонирования, так что здесь хлеб состава 1943 года.

И на всю стену в стеклянной витрине — длинная хлебная «летопись»: наглядно, прямо хлебными долями, показано, как в течение блокады менялась норма выдачи для рабочих горячих цехов, просто рабочих, служащих, иждивенцев, детей. Все понятно и без экскурсовода: в качестве «комментариев» к хлебным пайкам — выдержки из дневников ленинградцев. Служащая Т. К. Великотова, 1894 года рождения, пишет в январе 1942-го: «…он особенно выразительно повторял: «Хлеб наш насущный даждь нам днесь». Бедный папа не дожил 2-х дней до прибавки…»

В «зимнем» окне под скорбную музыку сменяют друг друга оцифрованные рисунки блокадного времени, на стене появляются и исчезают «блокадные» фотографии. Рядом с буржуйкой, на блюдце — суточный паек, те самые 125 граммов. Если спросите, тот ли это хлеб, воссозданный по «блокадному рецепту», услышите ответный вопрос: какой именно блокадный хлеб вы имеете в виду?

— В разные периоды блокады были разные поставки зерна и муки, поэтому и состав разнился, — рассказывает Зинаида Соловьева, заведующая научно-экспозиционным отделом.

Например, сделать хлеб по рецепту самого тяжелого периода, декабря 1941 года, практически невозможно. В нем было так мало муки, что мякиш отставал от корки, слипался. Состав того хлеба, впрочем, можно увидеть, он здесь в отдельных колбочках: лузга, мука из соснового луба, мука ржаная обойная, гидроцеллюлоза, мучная пыль, овсяная мука. В НИИ хлебопечения музею дали рецептуру, по которой можно было испечь что-то «приемлемое» для экспонирования, так что здесь хлеб состава 1943 года.

И на всю стену в стеклянной витрине — длинная хлебная «летопись»: наглядно, прямо хлебными долями, показано, как в течение блокады менялась норма выдачи для рабочих горячих цехов, просто рабочих, служащих, иждивенцев, детей. Все понятно и без экскурсовода: в качестве «комментариев» к хлебным пайкам — выдержки из дневников ленинградцев. Служащая Т. К. Великотова, 1894 года рождения, пишет в январе 1942-го: «…он особенно выразительно повторял: «Хлеб наш насущный даждь нам днесь». Бедный папа не дожил 2-х дней до прибавки…»

Текст Анастасии Долгошевой

Фотографии: Анастасия Долгошева, предоставлены бюро «АртТерра»

Фотографии: Анастасия Долгошева, предоставлены бюро «АртТерра»

Адрес: ул. Михайлова, 2

График работы: вторник — суббота с 10.00 до 18.00 (касса и вход до 17.00). Санитарный день — последний вторник месяца

Как попасть: экспозиция доступна по входному билету в музей, в том числе для одиночных посетителей

График работы: вторник — суббота с 10.00 до 18.00 (касса и вход до 17.00). Санитарный день — последний вторник месяца

Как попасть: экспозиция доступна по входному билету в музей, в том числе для одиночных посетителей

Телефон: 294-50-90

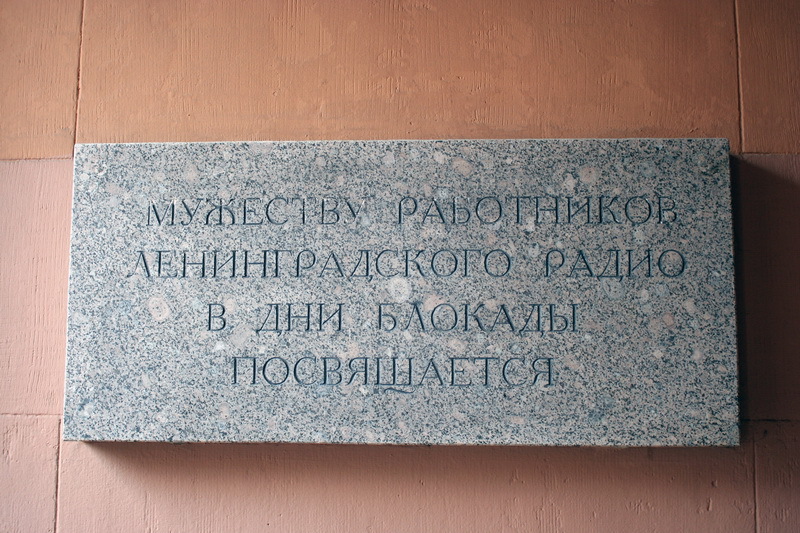

- Музей Дома радио

В Музей Дома радио «Фонтанке» попасть не удалось — здесь оказались не готовы принимать журналистов. Тем не менее рассказать о музее взялся экскурсовод, краевед и член Топонимической комиссии Санкт-Петербурга Алексей Ерофеев. Он не раз водил экскурсии на Итальянскую, 27.

— Музей создавался в 1977 году, практически все вещи — это то, что принесли работники Ленинградского радио, и большинство экспонатов относится к блокадному времени, — отметил он. — Если на стене Дома радио — мемориальная доска с именем Ольги Берггольц, то в музее — бюст Марии Григорьевны Петровой работы известного скульптора Игоря Крестовского. Берггольц — муза блокадного Ленинграда, Петрова — голос Ленинградского радио.

Среди экспонатов есть, например, довольно неожиданный документ: благодарность работнику радио Николаю Серову за… баню. Говоря о блокаде, обычно вспоминают бои, голод, и на задний план уходит то, что надо ведь было чистить зубы, мыться. Работники Дома радио фактически жили на месте работы, Серов сделал водоотвод, чтобы можно было мыться — это бытовой, но очень характерный эпизод.

А афиша премьеры спектакля «Русские люди» по пьесе Константина Симонова — это начало истории нынешнего Театра имени Комиссаржевской, отмечает Ерофеев. Весной 1942 года поставили радиоспектакль, а осенью руководство Ленинграда решило перенести его на театральную сцену, премьера состоялась 18 октября 1942 года.

Отдельное небольшое помещение — «комната блокадного редактора». Она воспроизводит ту, которая в годы войны располагалась в подвале. В ней стол, телефон, бумага, печатная машинка, печурка. В соседнем помещении — блокадной студии — микрофон, тяжеленный, как гантель: в него говорили Ольга Берггольц, актер Николай Черкасов. Сохранилось приспособление, которое издает сигнал воздушной тревоги.

— Да уже один блокадный репродуктор дает возможность рассказать о значении радио в блокадном городе, — подчёркивает Ерофеев. — В каждой квартире были такие «черные тарелки». По радио звучала музыка, стихи ленинградских поэтов. Интересно, что начало воздушной тревоги и ее отбой объявляли разные дикторы, чтобы ленинградцы ориентировались и по голосу. Потом у горожан выработалось соответствующее отношение к дикторам: естественно, приятней было слышать голос того, кто объявлял отбой. Репродукторы устанавливались по всему городу, и это многим спасло жизни. Ольга Берггольц вспоминала: как-то, возвращаясь от отца, без сил села на сугроб, но вдруг услышала из репродуктора свой голос и поняла — надо вставать и идти.

Отдельный рассказ — о «Седьмой симфонии» Шостаковича. Как 2 июля 1942 года партитуру доставил летчик Василий Литвинов. Как дирижер оркестра Радиокомитета Карл Элиасберг (которому надо было собрать больше ста человек, а было меньше тридцати) собирал музыкантов, а одного из них нашел в мертвецкой, куда его привезли, сочтя умершим. Он приложил ухо к груди и почувствовал еле слышное биение сердца. Живой! Музыканта срочно переправили в госпиталь.

— В музей сейчас попасть трудно, — заключает Ерофеев. — Чтобы, например, привести школьников, надо было писать заявку руководству «Пятого канала», а в последнее время экскурсии стали совсем редкими: здание на ремонте.

— Музей создавался в 1977 году, практически все вещи — это то, что принесли работники Ленинградского радио, и большинство экспонатов относится к блокадному времени, — отметил он. — Если на стене Дома радио — мемориальная доска с именем Ольги Берггольц, то в музее — бюст Марии Григорьевны Петровой работы известного скульптора Игоря Крестовского. Берггольц — муза блокадного Ленинграда, Петрова — голос Ленинградского радио.

Среди экспонатов есть, например, довольно неожиданный документ: благодарность работнику радио Николаю Серову за… баню. Говоря о блокаде, обычно вспоминают бои, голод, и на задний план уходит то, что надо ведь было чистить зубы, мыться. Работники Дома радио фактически жили на месте работы, Серов сделал водоотвод, чтобы можно было мыться — это бытовой, но очень характерный эпизод.

А афиша премьеры спектакля «Русские люди» по пьесе Константина Симонова — это начало истории нынешнего Театра имени Комиссаржевской, отмечает Ерофеев. Весной 1942 года поставили радиоспектакль, а осенью руководство Ленинграда решило перенести его на театральную сцену, премьера состоялась 18 октября 1942 года.

Отдельное небольшое помещение — «комната блокадного редактора». Она воспроизводит ту, которая в годы войны располагалась в подвале. В ней стол, телефон, бумага, печатная машинка, печурка. В соседнем помещении — блокадной студии — микрофон, тяжеленный, как гантель: в него говорили Ольга Берггольц, актер Николай Черкасов. Сохранилось приспособление, которое издает сигнал воздушной тревоги.

— Да уже один блокадный репродуктор дает возможность рассказать о значении радио в блокадном городе, — подчёркивает Ерофеев. — В каждой квартире были такие «черные тарелки». По радио звучала музыка, стихи ленинградских поэтов. Интересно, что начало воздушной тревоги и ее отбой объявляли разные дикторы, чтобы ленинградцы ориентировались и по голосу. Потом у горожан выработалось соответствующее отношение к дикторам: естественно, приятней было слышать голос того, кто объявлял отбой. Репродукторы устанавливались по всему городу, и это многим спасло жизни. Ольга Берггольц вспоминала: как-то, возвращаясь от отца, без сил села на сугроб, но вдруг услышала из репродуктора свой голос и поняла — надо вставать и идти.

Отдельный рассказ — о «Седьмой симфонии» Шостаковича. Как 2 июля 1942 года партитуру доставил летчик Василий Литвинов. Как дирижер оркестра Радиокомитета Карл Элиасберг (которому надо было собрать больше ста человек, а было меньше тридцати) собирал музыкантов, а одного из них нашел в мертвецкой, куда его привезли, сочтя умершим. Он приложил ухо к груди и почувствовал еле слышное биение сердца. Живой! Музыканта срочно переправили в госпиталь.

— В музей сейчас попасть трудно, — заключает Ерофеев. — Чтобы, например, привести школьников, надо было писать заявку руководству «Пятого канала», а в последнее время экскурсии стали совсем редкими: здание на ремонте.

Редакция «Фонтанки.ру»

Адрес: Итальянская улица, 27

Как попасть: искать экскурсии в частных экскурсионных бюро

Как попасть: искать экскурсии в частных экскурсионных бюро

- Библиотека «Музей книги блокадного города»

В библиотеке «Музей книги блокадного города» хранится увесистый фолиант.

Плотная серая обложка, глянцевая бумага, 400 страниц текста и иллюстраций. Заголовок — «Ленинград. Архитектурно-планировочный обзор развития города». Книга издана в 1943 году тиражом в 2,5 тысячи экземпляров, что и по сегодняшним меркам много. После подробного исторического обзора — перспективные планы города, эскизы «Северного парка на Московском шоссе», то есть будущего Парка Победы. Этой книгой-великолепием, сделанной без оглядки на блокадные условия, город отмечал своё 240-летие.

Идея собирать блокадные книги возникла у библиотекаря Софии Колосовой в 1992 году. Она слушала доклады на международной конференции Ассоциации историков блокады и битвы за Ленинград.

— Выступали учёные из всех стран, принимавших участие во Второй мировой войне. Меня поразили факты об открытиях, сделанных во время блокады. Например, значки-светлячки с фосфорным покрытием, которые до сих пор используются на одежде, рюкзаках, — блокадная разработка Невского химзавода. Когда подводили итог, я обратилась к историкам с просьбой: а можно ли заняться такой темой, как работа массовых библиотек во время блокады?

В начале 1990-х Колосова работала заведующей книжным фондом Музея обороны и блокады Ленинграда. Но вскоре уволилась — в знак протеста против того, что библиотека хранилась в тесном помещении, без возможностей для расширения. Колосова устроилась работать в обычную районную библиотеку на проспекте Гагарина и к 1996-му превратила её в единственный в мире музей блокадных книг.

Сейчас здесь собрано несколько тысяч изданий, напечатанных в блокаду или

переживших её в семьях ленинградцев.

Книги принесли сами горожане. Некоторые тома — с пометами: вот комментарии профессора С. Гальперина (полное имя неизвестно) на полях медицинского издания 1941 года «Анатомия, гистология и физиология ротовой области» — учёный рассуждает о «теории восприятия» Гельмгольца. А вот — «Пятнадцатилетний капитан» Жюля Верна: «Педагогический Совет 370й школы Московского р-на г. Ленинграда премирует уч. 2А класса Оршанскую Наташу за отличные успехи и отличное поведение».

— Во время блокады, в самое страшное время зимы 1941/42 года, в городе работали 22 районные библиотеки. В каждой — по три-четыре сотрудника. Они занимались не только выдачей книг, но и проводили массовые мероприятия, тематические выставки, — рассказывает София Колосова. — Требовалось, чтобы в библиотеке было аккуратно, красиво и чисто. Если бомба, зажигалка или осколок снаряда попадали в стекло, среди «читательского актива» находили людей, которые вставляли в это окно фанеру.

Снабжения не было, водопровод не работал с октября 1941-го. Нужно было где-то найти титан и налить в него воды, чтобы стоял тёпленький. Или вот стакан от снаряда раскуроченный — в него вставляли свечку или фитилёк, зажигали. На такую «коптилку» ставили чайник, сделанный из противогазной коробки. Около снаряда можно было и руки погреть, и найти с его помощью книги на полках.

Самодельный светильник и другие предметы библиотечного быта демонстрируют в

специальной экспозиционной зоне. Рядом с ней — «блокадная комната», которая тут не случайна: библиотеки находились на первых этажах, и в них могли поселиться ленинградцы, лишившиеся собственного жилья. И это тоже спасало жизни.

Плотная серая обложка, глянцевая бумага, 400 страниц текста и иллюстраций. Заголовок — «Ленинград. Архитектурно-планировочный обзор развития города». Книга издана в 1943 году тиражом в 2,5 тысячи экземпляров, что и по сегодняшним меркам много. После подробного исторического обзора — перспективные планы города, эскизы «Северного парка на Московском шоссе», то есть будущего Парка Победы. Этой книгой-великолепием, сделанной без оглядки на блокадные условия, город отмечал своё 240-летие.

Идея собирать блокадные книги возникла у библиотекаря Софии Колосовой в 1992 году. Она слушала доклады на международной конференции Ассоциации историков блокады и битвы за Ленинград.

— Выступали учёные из всех стран, принимавших участие во Второй мировой войне. Меня поразили факты об открытиях, сделанных во время блокады. Например, значки-светлячки с фосфорным покрытием, которые до сих пор используются на одежде, рюкзаках, — блокадная разработка Невского химзавода. Когда подводили итог, я обратилась к историкам с просьбой: а можно ли заняться такой темой, как работа массовых библиотек во время блокады?

В начале 1990-х Колосова работала заведующей книжным фондом Музея обороны и блокады Ленинграда. Но вскоре уволилась — в знак протеста против того, что библиотека хранилась в тесном помещении, без возможностей для расширения. Колосова устроилась работать в обычную районную библиотеку на проспекте Гагарина и к 1996-му превратила её в единственный в мире музей блокадных книг.

Сейчас здесь собрано несколько тысяч изданий, напечатанных в блокаду или

переживших её в семьях ленинградцев.

Книги принесли сами горожане. Некоторые тома — с пометами: вот комментарии профессора С. Гальперина (полное имя неизвестно) на полях медицинского издания 1941 года «Анатомия, гистология и физиология ротовой области» — учёный рассуждает о «теории восприятия» Гельмгольца. А вот — «Пятнадцатилетний капитан» Жюля Верна: «Педагогический Совет 370й школы Московского р-на г. Ленинграда премирует уч. 2А класса Оршанскую Наташу за отличные успехи и отличное поведение».

— Во время блокады, в самое страшное время зимы 1941/42 года, в городе работали 22 районные библиотеки. В каждой — по три-четыре сотрудника. Они занимались не только выдачей книг, но и проводили массовые мероприятия, тематические выставки, — рассказывает София Колосова. — Требовалось, чтобы в библиотеке было аккуратно, красиво и чисто. Если бомба, зажигалка или осколок снаряда попадали в стекло, среди «читательского актива» находили людей, которые вставляли в это окно фанеру.

Снабжения не было, водопровод не работал с октября 1941-го. Нужно было где-то найти титан и налить в него воды, чтобы стоял тёпленький. Или вот стакан от снаряда раскуроченный — в него вставляли свечку или фитилёк, зажигали. На такую «коптилку» ставили чайник, сделанный из противогазной коробки. Около снаряда можно было и руки погреть, и найти с его помощью книги на полках.

Самодельный светильник и другие предметы библиотечного быта демонстрируют в

специальной экспозиционной зоне. Рядом с ней — «блокадная комната», которая тут не случайна: библиотеки находились на первых этажах, и в них могли поселиться ленинградцы, лишившиеся собственного жилья. И это тоже спасало жизни.

Текст и фотографии Елены Кузнецовой

Адрес: проспект Юрия Гагарина, 17

График работы: выложен в группе библиотеки

Как попасть: записаться на бесплатную экскурсию по телефону, группами от пяти человек

График работы: выложен в группе библиотеки

Как попасть: записаться на бесплатную экскурсию по телефону, группами от пяти человек

Телефон: 242-31-88